Электронно-дырочный переход

Электронно-дырочный переход (сокращенно р-n-переход) возникает в полупроводниковом кристалле, имеющем одновременно области с n-типа (содержит донорные примеси) и р-типа (с акцепторными примесями) прово-димостями на границе между этими областями.

Допустим, у нас есть кристалл, в котором слева находится область полупроводника с дырочной (p-типа), а справа — с электронной (n-типа) проводимостью (рис. 10). Благодаря тепловому движению при образовании контакта электроны из полупроводника n-типа будут диффундировать в область р-типа. При этом в области n-типа останется нескомпенсированный положительный ион донора. Перейдя в область с дырочной проводимостью, электрон очень быстро рекомбинирует с дыркой, при этом в области р-типа образуется нескомпенсированный ион акцептора.

Рис. 10

Аналогично электронам дырки из области р-типа диффундируют в электронную область, оставляя в дырочной области нескомпенсированный отрицательно заряженный ион акцептора. Перейдя в электронную область, дырка рекомбинирует с электроном. В результате этого в электронной области образуется нескомпенсированный положительный ион донора.

В результате диффузии на границе между этими областями образуется двойной электрический слой разноименно заряженных ионов, толщина l

которого не превышает долей микрометра.

Между слоями ионов возникает электрическое поле с напряженностью Ei

. Электрическое поле электронно-дырочного перехода (р-n-переход) препятствует дальнейшему переходу электронов и дырок через границу раздела двух полупроводников. Запирающий слой имеет повышенное сопротивление по сравнению с остальными объемами полупроводников.

Внешнее электрическое поле с напряженностью E

влияет на сопротивление запирающего электрического поля. Если n-полупроводник подключен к отрицательному полюсу источника, а плюс источника соединен с p-полупроводником, то под действием электрического поля электроны в n-полупроводнике и дырки в p-полупроводнике будут двигаться навстречу друг другу к границе раздела полупроводников (рис. 11). Электроны, переходя границу, «заполняют» дырки. При таком прямом направлении внешнего электрического поля толщина запирающего слоя и его сопротивление непрерывно уменьшаются. В этом направлении электрический ток проходит через р-n-переход.

Рис. 11

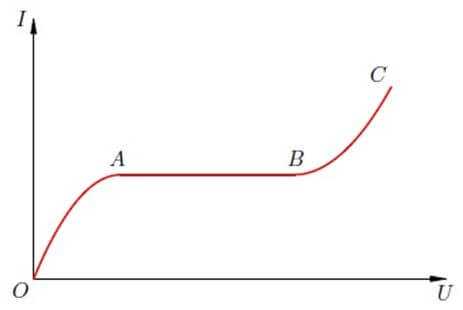

Рассмотренное направление p-n-перехода называют прямым

. Зависимость силы тока от напряжения, т.е.вольт-амперная характеристика прямого перехода, изображена на рис. 12 сплошной линией.

Рис. 12

Если n-полупроводник соединен с положительным полюсом источника, а p-полупроводник — с отрицательным, то электроны в n-полупроводнике и дырки в p-полупроводнике под действием электрического поля будут перемещаться от границы раздела в противоположные стороны (рис. 13). Это приводит к утолщению запирающего слоя и увеличению его сопротивления. Направление внешнего электрического поля, расширяющее запирающий слой, называется запирающим

(обратным ). При таком направлении внешнего поля электрический ток основных носителей заряда через контакт двух п- и p-полупроводников не проходит.

Рис. 13

Ток через p-n-переход теперь обусловлен электронами, которые есть в полупроводнике p-типа, и дырками из полупроводника n-типа. Но неосновными носителей заряда очень мало, поэтому проводимость перехода оказывается незначительной, а его сопротивление — большим. Рассмотренное направление p-n-перехода называют обратным

, его вольт-амперная характеристика изображена на рис. 12 штриховой линией.

Обратите внимание, что масштаб измерения силы тока при прямом и обратном переходах отличаются в тысячу раз. Заметим, что при определенном напряжении, приложенном в обратном направлении, происходит пробой

Заметим, что при определенном напряжении, приложенном в обратном направлении, происходит пробой

(т.е. разрушение) p-n-перехода.

Зависимость сопротивления проводника от температуры

Практически в электротехнике выло выявлено, что с увеличением температуры сопротивление проводников из металла возрастает, а с понижением уменьшается. Для всех проводников из металла это изменение сопротивления почти одинаково и в среднем равно 0,4% на 1°С.

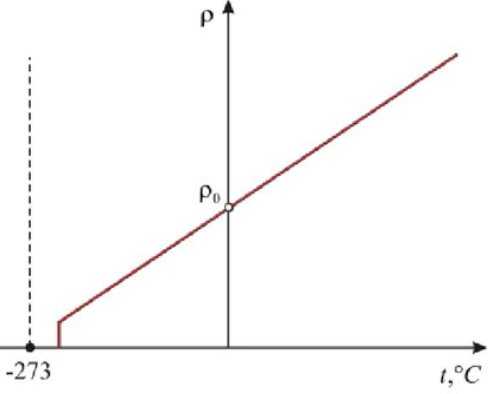

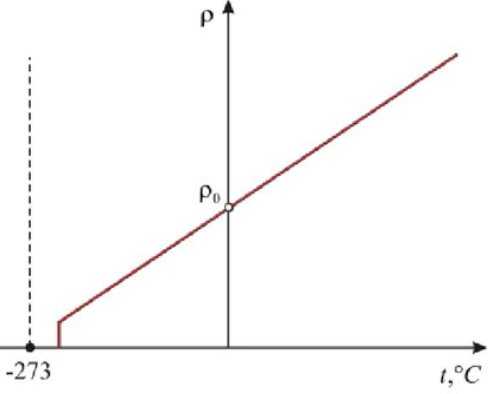

Если быть точным, то на самом деле при изменении температуры проводника изменяется его удельное сопротивление, которое имеет следующую зависимость:

где ρ и ρ0, R и R0 — соответственно удельные сопротивления и сопротивления проводника при температурах t и 0°С (шкала Цельсия), α — температурный коэффициент сопротивления, = град-1.

Изменение удельного сопротивления проводника приводит к изменения самого сопротивления, что видно из следующего выражения:

Зная электронную теорию строения вещества можно дать следующее объяснение увеличению сопротивления металлических проводников с повышением температуры. При увеличении температуры проводник получает тепловую энергию, которая несомненно передается всем атомам вещества, в результате чего .возрастает их тепловое движение. Увеличившееся тепловое движение атомов создает большее сопротивление направленному движению свободных электронов (увеличивается вероятность столкновения свободных электронов с атомами), от этого и возрастает сопротивление проводника.

С понижением температуры направленное движение электронов облегчается (уменьшается возможность столкновения свободных электронов с атомами), и сопротивление проводника уменьшается. Этим объясняется интересное явление — сверхпроводимость металлов. Сверхпроводимость, т. е. уменьшение сопротивления металлов до нуля, наступает при огромной отрицательной температуре —273° С, называемой абсолютным нулем. При температуре абсолютного нуля атомы металла как бы застывают на месте, совершенно не препятствуя движению электронов.

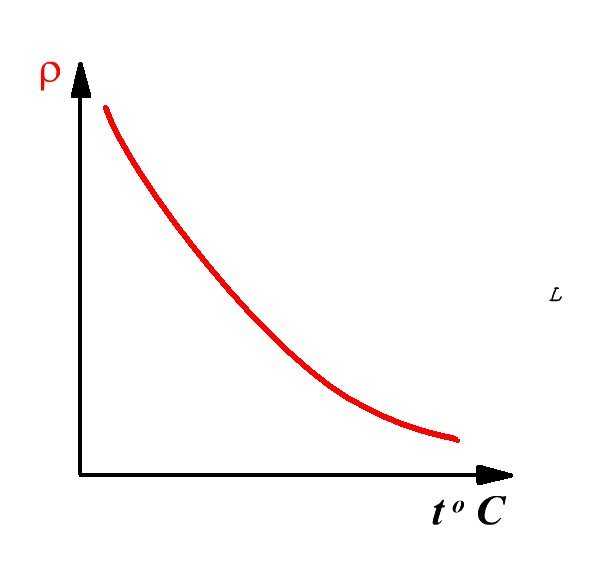

График звисимости сопротивления металлического проводника от температуры представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. График зависимости удельного сопротивления металлического проводника от температуры

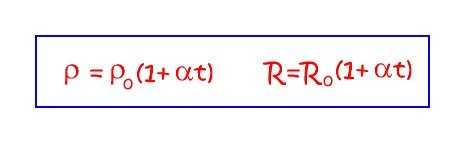

Необходимо сказать, что сопротивление электролитов и полупроводников (уголь, селен и другие) с увеличением температуры уменьшается.

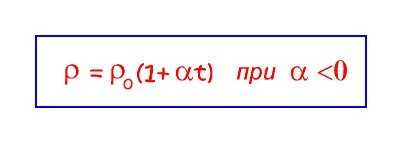

Температурная зависимость сопротивления электролита объясняется также в основном изменением удельного сопротивления,однако всегда температурный коэффициент сопротивления — α <0.

Поэтому кривая зависимости сопротивленя электролита от температуры имеет вид, представленый на рисунке 2.

Рисунок 1. График зависимости удельного сопротивления электролита от температуры

Ддя полупроводников характер изменения удельного сопротивления от температуры будет схож с таковым для элетролитов.

Похожие материалы:

- Резисторы. Виды резисторов

- Типы резисторов

- Обозначение резисторов на схемах

- Соединение резисторов

- Зависимость электрического сопротивления от сечения, длины и материала проводника

Терморезисторы

Терморезистор — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого зависит от температуры. Для терморезисторов характерны большой температурный коэффициент сопротивления, простота устройства, способность работать в различных климатических условиях при значительных механических нагрузках, стабильность характеристик во времени. Они могут иметь весьма малые размеры, что существенно для измерений температуры малых объектов и снижения инерционности измерения. Обычно терморезисторы имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления, в отличие от большинства металлов и металлических сплавов.

Принцип работы термосопротивления

Датчик подключают в цепь со стабилизированным источником питания и подходящим по классу точности прибором (вольтметром, амперметром). С помощью этой простой схемы будет определяться измеряемый параметр по регистрации соответствующих электрических величин. Принцип работы обусловлен зависимостью сопротивления проводника от температуры проводника при нагреве или охлаждении.

В металлах движению свободных электронов создают препятствия примеси. На прохождение заряженных частиц оказывает влияние состояние кристаллической решетки. По мере снижения температуры амплитуда колебаний молекул уменьшается. При достижении определенного уровня возникает сверхпроводимость, когда сопротивление становится пренебрежительно малой величиной. Нагрев провоцирует обратные реакции компонентов молекулярной решетки. Соответствующим образом ухудшается проводимость.

Какие типы существуют

Существует два вида проводимости. Электронная и дырочная. Ниже подробно рассказано о каждом из них.

Виды полупроводников

По характеру проводимости

Электронная проводимость.

Если добавить в полупроводник кремния пятивалентный атом мышьяка (As), то, посредством четырехвалентных электронов, мышьяк установит ковалентные связи c четырьмя соседними атомами кремния. Для пятого валентного электрона не останется пары, и он станет слабо связанным с атомом.

Дырочная проводимость.

Введем в кристалл кремния трехвалентный атом индия (In). Индий установит ковалентные связи лишь с тремя соседними атомами кремния. Для четвертого «соседа», у индия не хватает одного электрона. Этот недостающий электрон может быть захвачен атомом индия из ковалентной связи соседних атомов кремния.

Вам это будет интересно Какова единица измерения силы тока

Газы

Газы выполняют роль диэлектрика и не могут проводить электроток. А для того чтобы он сформировался необходимы носители зарядов. В их роли выступают ионы, и они возникают за счет влияния внешних факторов.

Зависимость можно рассмотреть на примере. Для опыта используется такая же конструкция, что и в предыдущем опыте, только проводники заменяются металлическими пластинами. Между ними должно быть небольшое пространство. Амперметр должен указывать на отсутствие тока. При помещении горелки между пластинами, прибор укажет ток, который проходит через газовую среду.

Ниже предоставлен график вольт-амперной характеристики газового разряда, где видно, что рост ионизации на первоначальном этапе возрастает, затем зависимость тока от напряжения остается неизменная (то есть при росте напряжения ток остается прежний) и резкий рост силы тока, который приводит к пробою диэлектрического слоя.

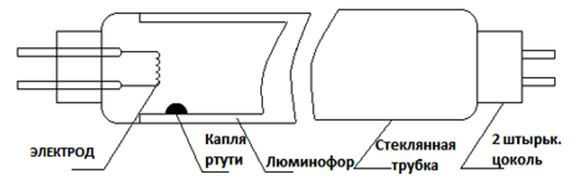

Рассмотрим проводимость газов на практике. Прохождение электрического тока в газах применяется в люминесцентных светильниках и лампах. В этом случае катод и анод, два электрода размещают в колбе, внутри которой есть инертный газ. Как зависит такое явление от газа? Когда лампа включается, две нити накала разогреваются, и создается термоэлектронная эмиссия. Внутри колба покрывается люминофором, который излучает свет, который мы видим. Как зависит ртуть от люминофора? Пары ртути при бомбардировании их электронами образуют инфракрасное излучение, которое в свою очередь излучает свет.

Если приложить напряжение между катодом и анодом, то возникает проводимость газов.

Зависимость сопротивления проводника от температуры

Удельное сопротивление, а следовательно, и сопротивление металлов, зависит от температуры, увеличиваясь с ее ростом. Температурная зависимость сопротивления проводника объясняется тем, что

- возрастает интенсивность рассеивания (число столкновений) носителей зарядов при повышении температуры;

- изменяется их концентрация при нагревании проводника.

Опыт показывает, что при не слишком высоких и не слишком низких температурах зависимости удельного сопротивления и сопротивления проводника от температуры выражаются формулами:

\(~\rho_t = \rho_0 (1 + \alpha t) ,\) \(~R_t = R_0 (1 + \alpha t) ,\)

где ρ

,ρ t — удельные сопротивления вещества проводника соответственно при 0 °С иt °C;R ,R t — сопротивления проводника при 0 °С иt °С,α — температурный коэффициент сопротивления: измеряемый в СИ в Кельвинах в минус первой степени (К-1). Для металлических проводников эти формулы применимы начиная с температуры 140 К и выше.

Температурный коэффициент

сопротивления вещества характеризует зависимость изменения сопротивления при нагревании от рода вещества. Он численно равен относительному изменению сопротивления (удельного сопротивления) проводника при нагревании на 1 К. \(~\mathcal h \alpha \mathcal i = \frac{1 \cdot \Delta \rho}{\rho \Delta T} ,\) где \(~\mathcal h \alpha \mathcal i\) — среднее значение температурного коэффициента сопротивления в интервале ΔΤ

Для всех металлических проводников α

> 0 и слабо изменяется с изменением температуры. У чистых металловα = 1/273 К-1. У металлов концентрация свободных носителей зарядов (электронов)n = const и увеличениеρ происходит благодаря росту интенсивности рассеивания свободных электронов на ионах кристаллической решетки.

Для растворов электролитов α

α = -0,02 К-1. Сопротивление электролитов с ростом температуры уменьшается, так как увеличение числа свободных ионов из-за диссоциации молекул превышает рост рассеивания ионов при столкновениях с молекулами растворителя.

Формулы зависимости ρ

иR от температуры для электролитов аналогичны приведенным выше формулам для металлических проводников. Необходимо отметить, что эта линейная зависимость сохраняется лишь в небольшом диапазоне изменения температур, в которомα = const. При больших же интервалах изменения температур зависимость сопротивления электролитов от температуры становится нелинейной.

Графически зависимости сопротивления металлических проводников и электролитов от температуры изображены на рисунках 1, а, б.

Рис. 1

При очень низких температурах, близких к абсолютному нулю (-273 °С), сопротивление многих металлов скачком падает до нуля. Это явление получило название сверхпроводимости

. Металл переходит в сверхпроводящее состояние.

Об изменениях температуры судят по изменению сопротивления проволоки, которое можно измерить. Такие термометры позволяют измерять очень низкие и очень высокие температуры, когда обычные жидкостные термометры непригодны.

Структура термометров сопротивления

- Высокие номинальные сопротивления. Тонкопленочная технология позволяет производить датчики с R0=1000 Ом той же ценой, что и датчики с номинальным сопротивлением 50, 100 или 500 Ом. К тому же, изготавливаются датчики и с более высоким номинальным сопротивлением, например 2000 и 10000 Ом.

- Малый размер. Тонкопленочный датчик можно сделать гораздо более миниатюрным по сравнению с намоточным. Стандартный датчик Pt1000, например, может иметь габариты всего 1.6 x 1.2 мм.

- Прямоугольная форма и миниатюрный размер пленочных датчиков позволяют выпускать не только выводные термосопротивления, но и SMD-компоненты стандартных размеров — 1206, 0805 и так далее.

UPD:

опубликована

Полупроводниковые приборы

Термисторы

Электрическое сопротивление полупроводников в значительной степени зависит от температуры. Это свойство используют для измерения температуры по силе тока в цепи с полупроводником. Такие приборы называют терморезисторами

илитермисторами . Полупроводниковое вещество помещается в металлический защитный чехол, в котором имеются изолированные выводы для включения терморезистора в электрическую цепь.

Изменение сопротивления терморезисторов при нагревании или охлаждении позволяет использовать их в приборах для измерения температуры, для поддержания постоянной температуры в автоматических устройствах — в закрытых камерах-термостатах, для обеспечения противопожарной сигнализации и т.д. Существуют термисторы для измерения как очень высоких (Т

≈ 1300 К), так и очень низких (Т ≈ 4 — 80 К) температур.

Схематическое изображение (рис. а) и фотография (рис. б) термистора приведено на рисунке 14.

- а

- б

Рис. 14

Фоторезисторы

Электрическая проводимость полупроводников повышается не только при нагревании, но и при освещении. Электрическая проводимость возрастает вследствие разрыва связей и образования свободных электронов и дырок за счет энергии света, падающего на полупроводник.

Приборы, в которых учитывается зависимость электрической проводимости полупроводников от освещения, называют фоторезисторами

Материалами для изготовления фоторезисторов служат соединения типа CdS, CdSe, PbS и ряд других.

Миниатюрность и высокая чувствительность фоторезисторов позволяют использовать их для регистрации и измерения слабых световых потоков. С помощью фоторезисторов определяют качество поверхностей, контролируют размеры изделий и т.д.

Схематическое изображение (рис. а) и фотография (рис. б) фоторезистора приведено на рисунке 15.

- а

- б

Рис. 15

Полупроводниковый диод

Способность p-n-перехода пропускать ток в одном направлении используется в полупроводниковых приборах, называемых диодами

Полупроводниковые диоды изготавливают из германия, кремния, селена и других веществ.

Для предотвращения вредных воздействий воздуха и света кристалл германия помещают в герметический металлический корпус. Полупроводниковые диоды являются основными элементами выпрямителей переменного тока (если точнее, служат для преобразования переменного тока в пульсирующий ток постоянного направления.)

Схематическое изображение (рис. а) и фотография (рис. б) полупроводникового диода приведено на рисунке 16.

- а

- б

Рис. 16

Светодиоды

Светодиод

илисветоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с p-n-переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока.

Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от химического состава использованных в нём полупроводников.

Применение светодиодов

: в освещении, в качестве индикаторов (индикатор включения на панели прибора, буквенно-цифровое табло), как источник света в фонарях и светофорах, в качестве источников оптического излучения (пульты ДУ, светотелефоны), в подсветке ЖК-экранов (мобильные телефоны, мониторы, телевизоры) и т. д.

Схематическое изображение (рис. а) и фотография (рис. б) светодиода приведено на рисунке 17.

- а

- б

Рис. 17

Электрический ток в полупроводниках

Полупроводники занимают промежуточное положение по электропроводности (или по удельному сопротивлению) между проводниками и диэлектриками. Однако это деление всех веществ по их свойству электропроводности является условным, так как под действием ряда причин (примеси, облучение, нагревание) электропроводность и удельное сопротивление у многих веществ весьма значительно изменяются, особенно у полупроводников.

В связи с этим полупроводники от металлов отличают по целому ряду признаков:

1. удельное сопротивление у полупроводников при обычных условиях гораздо больше, чем у металлов;

2. удельное сопротивление чистых полупроводников уменьшается с ростом температуры (у металлов оно растет);

3. при освещении полупроводников их сопротивление значительно уменьшается (на сопротивление металлов свет почти не влияет):

4. ничтожное количество примесей оказывает сильное влияние на сопротивление полупроводников.

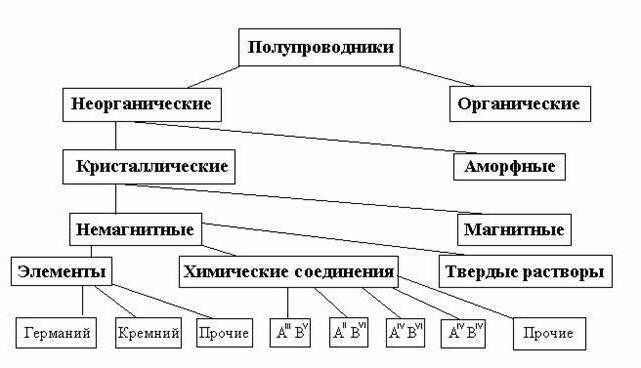

К полупроводникам принадлежат 12 химических элементов в средней части таблицы Менделеева (рис. 1) — В, С, Si, Ρ, S, Ge, As, Se, Sn, Sb, Те, I, соединения элементов третьей группы с элементами пятой группы, многие оксиды и сульфиды металлов, ряд других химических соединений, некоторые органические вещества. Наибольшее применение для науки и техники имеют германий Ge и кремний Si.

Рис. 1

Полупроводники могут быть чистыми и с примесями. Соответственно различают собственную и примесную проводимость полупроводников. Примеси в свою очередь делят на донорные и акцепторные.

Типы полупроводников, энергетический зазор

Валентные орбитали атомов в кристаллической решётке разделены на две группы энергетических уровней – свободную зону, расположенную на высшем уровне и определяющую электропроводность полупроводников, и валентную зону, расположенную ниже. Эти уровни, в зависимости от симметрии решётки кристалла и состава атомов, могут пересекаться или располагаться на расстоянии друг от друга. В последнем случае между зонами возникает энергетический разрыв или, другими словами, запрещённая зона.

Расположение и заполнение уровней определяет электропроводные свойства вещества. По этому признаку вещества делят на проводники, изоляторы и полупроводники. Ширина запрещённой зоны полупроводника варьируется в пределах 0,01–3 эВ, энергетический зазор диэлектрика превышает 3 эВ. Металлы из-за перекрытия уровней энергетических разрывов не имеют.

Полупроводники и диэлектрики, в противовес металлам, имеют заполненную электронами валентную зону, а ближайшая свободная зона, или зона проводимости, отгорожена от валентной энергетическим разрывом – участком запрещённых энергий электронов.

Типы полупроводников, ширина запрещенной зоны

В диэлектриках тепловой энергии либо незначительного электрического поля недостаточно для совершения скачка через этот промежуток, электроны в зону проводимости не попадают. Они не способны передвигаться по кристаллической решётке и становиться переносчиками электрического тока.

Чтобы возбудить электропроводимость, электрону на валентном уровне нужно придать энергию, которой бы хватило для преодоления энергетического разрыва. Лишь при поглощении количества энергии, не меньшего, чем величина энергетического зазора, электрон перейдёт из валентного уровня на уровень проводимости.

В том случае, если ширина энергетического разрыва превышает 4 эВ, возбуждение проводимости полупроводника облучением либо нагреванием практически невозможно – энергия возбуждения электронов при температуре плавления оказывается недостаточной для прыжка через зону энергетического разрыва. При нагреве кристалл расплавится до возникновения электронной проводимости. К таким веществам относится кварц (dE = 5,2 эВ), алмаз (dE = 5,1 эВ), многие соли.

1.1. Электрические свойства полупроводников

К полупроводникам относятся вещества, занимающие по величине удельной

электрической проводимости промежуточное положение между металлами и

диэлектриками. Их удельная электрическая проводимость лежит в пределах

от 10-8 до 105 см/м и в отличие от металлов она

возрастает с ростом температуры.

Полупроводники представляют собой достаточно многочисленную группу

веществ. К ним относятся химические элементы: германий, кремний, бор,

углерод, фосфор, сера, мышьяк, селен, серое олово, теллур, йод, некоторые

химические соединения и многие органические вещества.

В электронике находят применение ограниченное количество полупроводниковых

материалов. Это прежде всего кремний, германий, и арсенид галлия. Ряд

веществ, таких как бор, мышьяк, фосфор используются как примеси.

Применяемые в электронике полупроводники имеют весьма совершенную кристаллическую

структуру. Их атомы размещены в пространстве в строго периодической

последовательности на постоянных расстояниях друг от друга, образуя

кристаллическую решетку. Решетка наиболее распространенных в электронике

полупроводников — германия и кремния — имеет структуру алмазного типа.

В такой решетке каждый атом вещества окружен четырьмя такими же атомами,

находящимися в вершинах правильного тетраэда.

Каждый атом, находящийся в кристаллической решетке, электрически нейтрален.

Силы, удерживающие атомы в узлах решетки, имеют квантовомеханический

характер; они возникают за счет обмена взаимодействующих атомов валентными

электронами. Подобная связь атомов носит название ковалентной связи,

для ее создания необходима пара электронов.

В германии и кремнии, являющихся четырехвалентными элементами, на наружной

оболочке имеется по четыре ковалентные связи с четырьмя ближайшими,

окружающими его атомами.

Электрический ток в полупроводниках

Полупроводники занимают промежуточное положение по электропроводности (или по удельному сопротивлению) между проводниками и диэлектриками. Однако это деление всех веществ по их свойству электропроводности является условным, так как под действием ряда причин (примеси, облучение, нагревание) электропроводность и удельное сопротивление у многих веществ весьма значительно изменяются, особенно у полупроводников.

В связи с этим полупроводники от металлов отличают по целому ряду признаков:

1. удельное сопротивление у полупроводников при обычных условиях гораздо больше, чем у металлов;

2. удельное сопротивление чистых полупроводников уменьшается с ростом температуры (у металлов оно растет);

3. при освещении полупроводников их сопротивление значительно уменьшается (на сопротивление металлов свет почти не влияет):

4. ничтожное количество примесей оказывает сильное влияние на сопротивление полупроводников.

К полупроводникам принадлежат 12 химических элементов в средней части таблицы Менделеева (рис. 1) — В, С, Si, Ρ, S, Ge, As, Se, Sn, Sb, Те, I, соединения элементов третьей группы с элементами пятой группы, многие оксиды и сульфиды металлов, ряд других химических соединений, некоторые органические вещества. Наибольшее применение для науки и техники имеют германий Ge и кремний Si.

Рис. 1

Полупроводники могут быть чистыми и с примесями. Соответственно различают собственную и примесную проводимость полупроводников. Примеси в свою очередь делят на донорные и акцепторные.

Высоколегированные стали

Высоколегированные стали имеют удельное электрическое сопротивление в несколько раз выше чем углеродистые и низколегированные. По данным таблицы видно, что при температуре 20°С его величина составляет (30…86)·10-8 Ом·м.

При температуре 1300°С сопротивление высоко- и низко- легированных сталей становится почти одинаковым и не превышает 131·10-8 Ом·м.

Удельное электрическое сопротивление высоколегированных сталей ρэ·108, Ом·м

| Марка стали | 20 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |

| Г13 | 68,3 | 75,6 | 93,1 | 95,2 | 114,7 | 123,8 | 127 | 130,8 |

| Г20Х12Ф | 72,3 | 79,2 | 91,2 | 101,5 | 109,2 | — | — | — |

| Г21Х15Т | — | 82,4 | 95,6 | 104,5 | 112 | 119,2 | — | — |

| Х13Н13К10 | — | 90 | 100,8 | 109,6 | 115,4 | 119,6 | — | — |

| Х19Н10К47 | — | 90,5 | 98,6 | 105,2 | 110,8 | — | — | — |

| Р18 | 41,9 | 47,2 | 62,7 | 81,5 | 103,7 | 117,3 | 123,6 | 128,1 |

| ЭХ12 | 31 | 36 | 53 | 75 | 97 | 119 | — | — |

| 40Х10С2М (ЭИ107) | 86 | 91 | 101 | 112 | 122 | — | — | — |

Основные свойства полупроводников

Необходимо отметить основные свойства полупроводников:

- электропроводность полупроводников обычно существенно ниже, чем металлов. Прохождение тока в полупроводнике, как ив металле, связано с перемещением электронов под действием приложенного напряжения. При этом количество электронов, которые свободно перемещаются сравнительно небольшое, чем и объясняется малая электропроводность этих веществ. На несколько миллионов или миллиардов атомов полупроводника приходятся лишь несколько атомов, от каждого из которых отрывается электрон, имеющий свободу движения в пространстве между атомами.

- электропроводность полупроводников обычно быстро растет с ростом температуры — у металлом обычно снижается (и зависимость слабее). При нагревании количество электронов разрывающих свои связи с атомами, увеличивается. Состояние атома, потерявшего один из электронов называется дыркой. В атоме, от которого отделился электрон, нарушается равновесие положительного и отрицательного заряда. Следовательно, в результате появления дырки, атом превращается в положительный ион. Если свободный электрон, движущийся внутри полупроводника, сближается с положительным ионом, он может притягиваться к нему и заполнять ту из его связей с соседними атомами, которая ранее оказалась разорванной в результате ухода одного из электронов. Такой процесс называется рекомбинацией. В результате рекомбинации атом вновь становится нейтральным в электрическом отношении и присоединившийся к нему электрон теряет свободу движения внутри вещества. В полупроводнике при нормальной температуре процессы ионизации и рекомбинации происходят повсеместно, в результате чего в нём в каждый момент времени имеется некоторое количество освободившихся и ещё не рекомбинировавших электронов. Количество электронов зависит от температуры.

- электропроводность полупроводников исключительно сильно зависит от их чистоты (от концентрации примесей) — и обычно растет с ведением примесей (у металлов зависимость слабая и обычно другого знака). Если германий, кремний или другой полупроводник не содержит примеси другого вещества, то при высвобождении каждого электрона образуется дырка. Количество свободных электронов равно в этом случае количеству дырок. При введении в полупроводник некоторых примесей можно получить сравнительно большое количество свободных электронов при почти полном отсутствии дырок или, наоборот, большое количество дырок при очень малом числе свободных электронов. Следовательно, изменяя количество примеси в полупроводнике, можно изменять его электропроводность.

- на электропроводность полупроводников влияет облучение светом или ионизирующей радиацией — для металлов подобное влияние практически отсутствует. Переход электронов в свободное состояние или образование дырок происходит не только под воздействием тепла, но и в результате воздействия других видов энергии, таких, как световая, энергия потока электронов, ядерных частиц. Увеличение количества свободных электронов или дырок проявляется повышением электропроводности и возникновением тока. У многих полупроводников связь между электронами и атомами настолько незначительна, что лучистой энергии света вполне достаточно для перевода электронов в свободное состояние. Повышение электропроводности, вызванное светом, носит название фотопроводимости, а основанные на этом явлении приборы называют фотосопротивлениями.

И наконец мы дошли до полупроводников

Свои свойства полупроводник имеет потому, что в его структуре очень мало частиц, являющихся свободными носителями, а может быть такое, что их там вовсе нет. Но, стоит повлиять на них определенной энергией — и они появляются и активно двигаются.

Энергия может быть не только электрической, также можно воздействовать тепловой энергией, или различными излучениями. Например, свободно движущиеся элементы появляются при влиянии излучения в УФ-Спектре.

Материалами с такими свойствами являются германий, кремний, так же это может быть смешение арсенида и гелия, мышьяк, селен и прочие.

Применение полупроводников может быть различное. Из данного материала делают микросхемы, светодиоды, транзисторы, диоды и многое другое.

Для того, чтоб более подробно объяснить работу полупроводника, применим к нему так называемую зонную теорию. Упомянутая теория объясняет существование или неимение свободных заряженных частиц в отношении конкретных энергетических уровней.

Энергетический уровень (слой) — это число простых частиц, таких как молекул, атомов, то есть электронов. Данный показатель измеряется в Электронвольтах (ЭВ).

Следует обратить внимание на то, что слои проводника составляют непрерывную диаграмму от зоны валентности и до зоны проводимости. Если эти две зоны осуществляют накладку друг на друга, то возникает зона перекрытия

В соответствии с влиянием некоторых влияний, например электрических полей, температурного режима и прочего, число электронов может меняться.

Исходя из вышеописанных процессов электроны при минимальной энергетическом воздействии начинают движение в проводнике.

Полупроводники между двумя вышеупомянутыми зонами имеют еще зону запрещенную. Величина данной зоны показывает количество той энергии, которой будет достаточно для проведения тока.

Диэлектрики по структуре похожи на полупроводники, но их защитный шар намного больше благодаря внутренним связям материала.

Мы рассказали о главных свойствах проводников, полупроводников и диэлектриков. Можно сделать вывод, что отличаются они друг от друга своей проводимостью тока. Именно из-за этого у каждого материала есть своя зона применения.

Так, проводники применяются там, где нужна стопроцентная проводимость тока.

Использование диэлектриков приходится на изготовление различной изоляции токопроводящих участков.

Ну, а полупроводники активно применяют в электронике.

Думаем, данная статья раскрыла перед вами все нюансы работы проводников, диэлектриков и полупроводников, их основные отличия и сферы применения.